タイのコンドミニアムの構造

2025年3月28日にバンコクで地震が発生し、その揺れに驚かれた方も少なくなかったのではないでしょうか。

バンコクでは日本のように地震が頻発するわけではありませんが、高層ビルやコンドミニアムが立ち並ぶ都市であるため、建物の構造や耐震性について不安を抱いた方も多いかと思います。

日本では、大手ゼネコンなどが自社ウェブサイト上で建物の構造や安全性について詳細に説明しているケースが多く、住む側も安心して情報を得ることができます。一方、タイでは建物の設計・施工についての情報が限られており、特にコンドミニアムに関しては、デザイン性や共用施設の充実度などをアピールする情報が中心で、構造や耐震性に関する説明はほとんど見られません。

タイの建築基準法では、2007年以降に建設された建物に対して「ビルディング・セーフティ・コード」が適用されており、建物の構造強度、安全性、火災対策、さらには地震などへの対応も一定レベルで求められています。しかしながら、バンコク自体は地震多発地域には指定されていないため、耐震設計が法律で義務化されているわけではありません。このため、法制度としては日本と比べて耐震に対する明確な情報開示義務が少ない傾向にあります。

それでも、実際の建築物を見ると、法的基準に則って許可を受けて建設されているため、構造面においても一定の安全性は確保されていると考えられます。さらに近年の都市型コンドミニアムでは、国際的な構造基準(ACI、ASCE、IBCなど)に準じた耐震設計を取り入れるケースも増えてきており、とくに高さ23メートル以上の高層建築については、建築許可申請時に構造技師による構造計算書の提出が求められています。

現地の建築現場を観察してみると、RC造(鉄筋コンクリート造)による「フラットスラブ工法」を採用しているコンドミニアムが多く見受けられます。これは、梁を設けずスラブ(床板)と柱で構成される構造方式で、施工効率の良さや天井がフラットに仕上がるデザイン性の高さが特徴です。加えて、多くの建物ではエレベーターシャフトの周囲に耐震壁(シアウォール)を通す設計が採用されており、これが建物のコア部分(剛心)として耐震性を高める構造的役割を果たしています。(日本はラーメン構造、壁式構造が主であり、筋交いを追加して強度を増している。/ SRC(鉄骨鉄筋コンクリート造)、RC造が多い)

今回の地震発生後、スクムビット周辺を中心に高層・低層問わずさまざまなコンドミニアムを見て回りましたが、フラットスラブ工法で支えられている柱などの主要構造部分にクラック(ひび割れ)や目立った損傷が確認されたケースは見られませんでした。

コンドミニアム内部の一例。構造には影響がない間仕切壁にクラックが多くみられた。

一方でクラックが見られた箇所の多くは間仕切り壁でした。タイのコドミニアムでは、部屋と部屋の仕切りにコンクリートブロックを積み、モルタルで仕上げただけの非耐力壁が使われていることが多く、これらの壁は構造体としての機能はほとんど持っていません。したがって、こうした壁にクラックが入っていたとしても、建物全体の構造的な安全性に直結するものではないと判断できます。

話題のワンバンコクはタイのゼネコンが総力を集結して開発されたため、外観および内面の目視で地震の影響はほとんど見られませんでした。

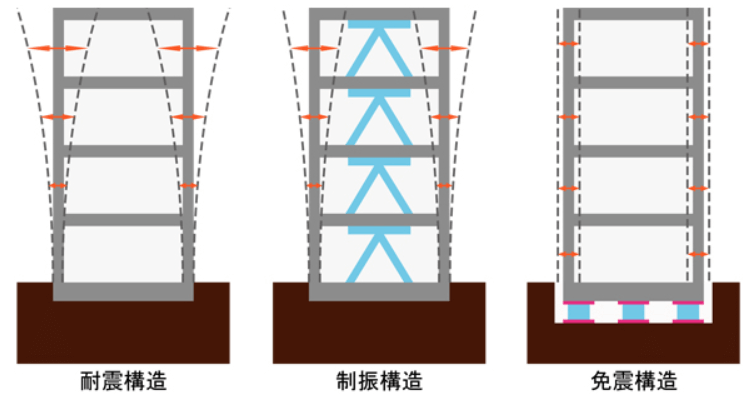

仮に、より強固な構造を求めて、日本で多く採用されているSRC構造(鉄骨鉄筋コンクリート構造)や制振構造、免震構造をタイのコンドミニアムに導入する場合、安心感は確かに増すかもしれません。しかしながら、これらの構造方式は建物全体の重量がさらに増すため、地盤への影響を再度検討する必要があります。バンコクのように地下が軟弱な粘土層である地域では、重量増加による不同沈下や杭設計の再調整が必要になり、構造計画そのものが大きく変わる可能性があります。加えて、免震装置やSRC構造の採用は建設コストが著しく高騰するため、一般的なタイの分譲コンドミニアムに於いて、日本の構造を採用するには現実的ではないという判断が主流です。

大成ユーレックのサイトより (耐震構造、制振構造、免震構造の違い)

このように見ていくと、タイ・バンコクのコンドミニアムにおいても、法的基準および国際的な設計思想に基づき、一定の耐震性を備えた建物が建てられていることが伺えます。地震後の被害の少なさは、その構造的健全性を裏付けるものと言えるでしょう。

とはいえ、日本と比較すると、タイでは構造設計や耐震性に関する情報開示が少ないという課題があります。今後、デベロッパー側にとっても、建物の見た目や設備だけでなく、構造的な安全性を「見える化」することが、より信頼性の高いプロジェクトとして評価される時代になるかもしれません。